広島県廿日市市宮島口西1-1-17

関西営業所:06-6411-1833

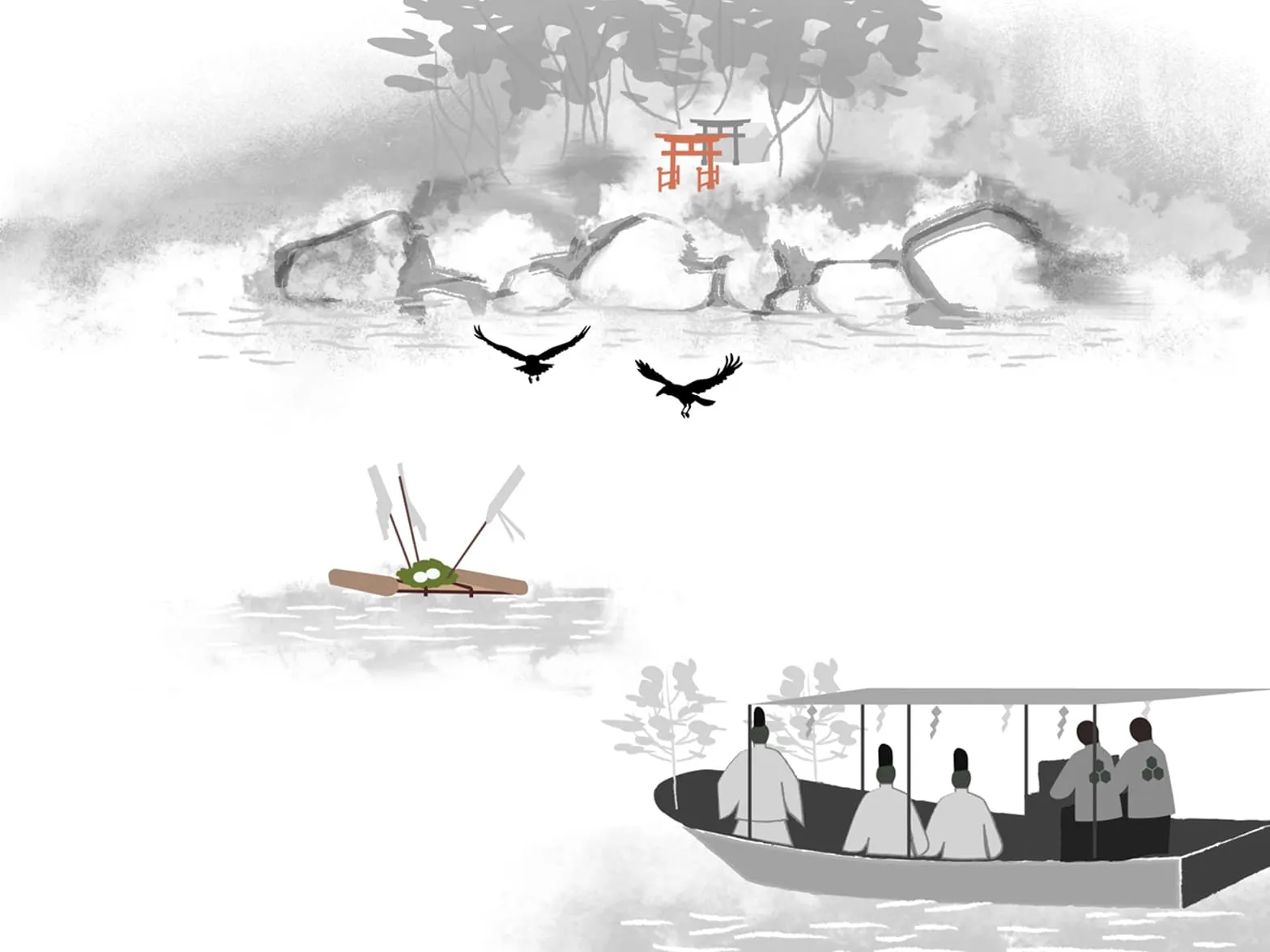

御島廻式は、早朝、神職の乗る御師船に従って船で出発し、

浦々に鎮まる厳島神社の末社を巡拝するもので、御島廻りや御島巡りとも書かれます。

途中にある養父崎神社では、「御鳥喰式(おとぐいしき)」と呼ばれる儀式が行われます。

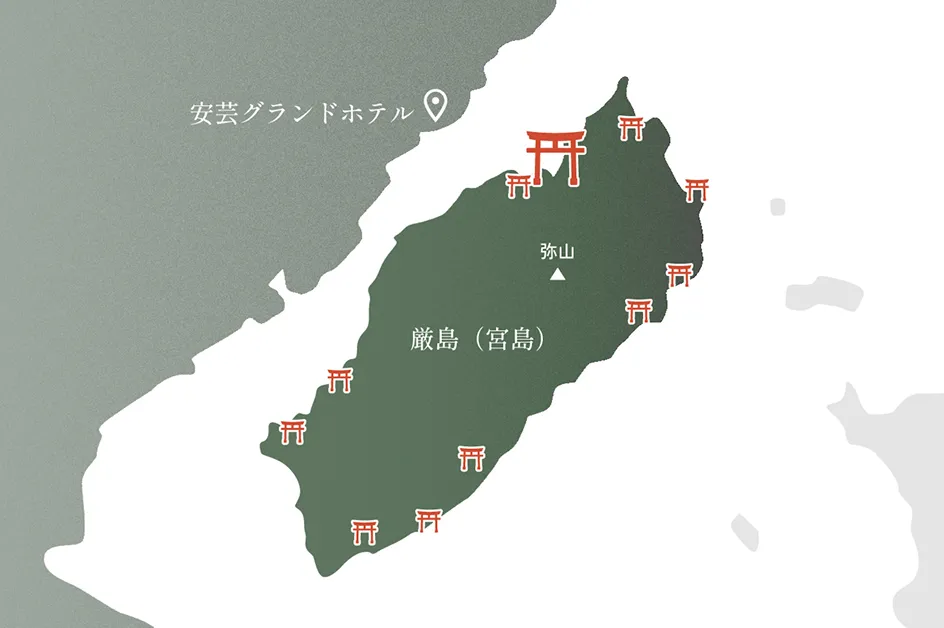

御島廻式(御島廻り・御島巡り)では、厳島神社をはじめ、島の周囲に鎮座する厳島神社の摂社・末社を右回りに廻ります。

宮島と神社の位置図

宮島と神社の位置図

御島廻式(以降「御島巡り」と記載)の起源は、厳島神社のご祭神が島を巡り、現在の地に鎮座されたという神話に遡ります。

人々はこの神話に倣い、島を巡ることで神々とのつながりを深めてきました。

なお、厳島神社の神紋である「三つ盛り二重亀甲に剣花菱」は、

「御床神社」の岩場の割れ目模様が由来ともいわれています。

厳島神社「三つ盛り二重亀甲に剣花菱」

厳島神社「三つ盛り二重亀甲に剣花菱」  御床神社

御床神社

養父崎神社の沖で、海上に浮かべた筏(いかだ)にお供え物をし、

神の使いである雌雄二羽の神烏(おがらす)が現れ、お供え物をくわえて養父崎神社の杜に運んでいくのを見守る儀式です。

神烏やこの儀式は、かかわる人から、親しみと畏敬の念を込めて「おがらすさま」と呼ばれています。

「おがらすさま」が現れると吉兆であり、現れないこともあります。

御島巡りで巡拝する神社のうち、七つの浦(入江)にある神社は、特に七浦神社呼ばれ、恵比寿信仰が日本に定着する室町江戸期以降、七浦七恵比寿とも呼ばれるようになりました。

その後、謡に読まれたこともあり、御島巡りは七浦巡りとも呼ばれるようにもなりました。

青海苔浦神社

青海苔浦神社  山白浜神社

山白浜神社  須屋浦神社

須屋浦神社

当ホテルの宮島周遊クルーズは、

この「御島巡り」と同様、

宮島を右回りに周回し各拝所を巡拝する

特別クルージングです。

青海苔浦神社には上陸して参拝し、

船内では神事や各神社について

専門のガイドより説明が行われます。

美しい日本の景色とともに、

古から続く人々の祈りの記憶に触れる貴重な機会を、

是非ご体験ください。